教授开讲啦 |谈谈贝克莱的“存在就是被感知”

上传时间: 2023-11-17 浏览:0人

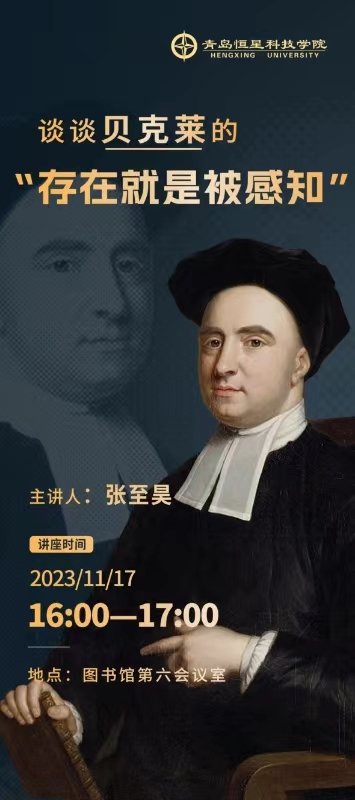

在英国哲学家贝克莱的哲学体系中,他提出了一个极具争议的观点——“存在就是被感知”。这一观点挑战了传统的唯物主义观念,强调世界仅存在于人的感知之中。11月17日下午,马克思主义学院“教授开讲了”系列第八期讲座在图书馆第六会议室举行。马克思主义学院副教授张至昊围绕这一观点,探讨其背后的理论依据、争议及其在哲学史上的影响。

贝克莱的“存在就是被感知”观点源于其主观唯心主义哲学体系。在这一体系中,贝克莱认为物质实体并不存在,仅是一种抽象的概念。相反,他主张精神实体和主观感知才是真实的存在。这一观点的提出,引发了哲学界对主观性与客观性、意识与物质等问题的深入探讨。贝克莱通过这一观点揭示了人的主观能动性,强调意识在世界观中的重要地位。然而,这一观点也遭受到了批评。批评者认为,贝克莱过于极端地否认客观世界,忽视了现实世界的复杂性。

在我国哲学界,关于贝克莱的观点,学者们也展开了一系列讨论。一些学者认为,贝克莱的观点揭示了意识与物质之间的密切关系,但对于客观世界的认识仍需借助实践和理性思考。另一些学者则认为,贝克莱的观点过于强调主观性,容易导致唯心主义和神秘主义。

尽管贝克莱的观点存在争议,但在哲学史上具有重要地位。它推动了人们对主观性与客观性、意识与物质等问题的思考,为哲学发展提供了丰富的启示。同时,贝克莱的观点也影响了后世诸多哲学家,如康德、黑格尔等,他们在贝克莱的基础上,进一步发展出更为复杂的哲学体系。

总之,贝克莱的“存在就是被感知”观点在哲学史上具有重要地位,引发了人们对主观性与客观性、意识与物质等问题的深入思考。在探讨这一观点时,我们应既关注其理论价值,也要注意其争议和局限性。在今后的哲学研究中,如何在贝克莱观点的基础上,继续挖掘意识与物质之间的关系,将是一项具有重要意义的研究任务。

- 上一篇: 历史性突破!省赛特等奖get!

- 下一篇: 跨院校深度交流,促校际友谊合作